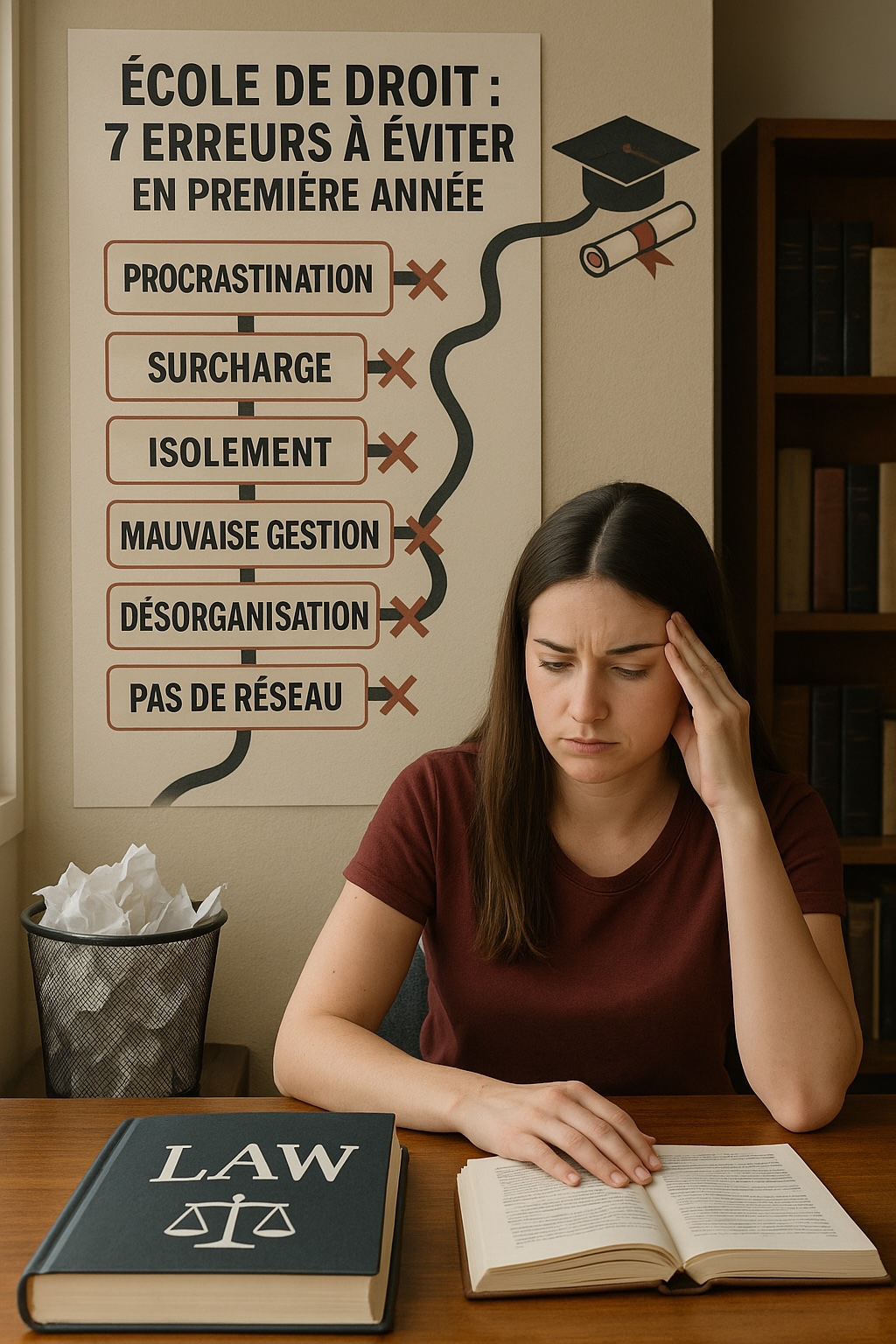

École de droit : 7 erreurs à éviter en première année pour réussir vos études. Organisation, méthode et équilibre avec l’ESAM Paris.

Entrer en première année d’école de droit peut sembler intimidant. Comment gérer la charge de travail ? Comment éviter de se décourager face à la complexité des cours ?

Ces questions sont légitimes, mais rassurez-vous : réussir sa première année de droit repose avant tout sur une bonne méthode et la capacité à éviter les erreurs courantes qui font décrocher de nombreux étudiants.

Beaucoup se sentent vite dépassés et perdent confiance. Pourtant, bien comprendre ces erreurs fréquentes permet de mieux s’organiser et de garder le cap. La première année est un vrai défi, mais aussi une formidable opportunité de construire ses bases. Pour franchir cette étape avec succès, il faut savoir anticiper et éviter les pièges qui freinent souvent les débutants.

Focus sur les 7 erreurs à ne surtout pas commettre, pour avancer sereinement et renforcer votre motivation dès le départ.

Commencer la première année en école de droit expose rapidement à une charge de travail intense. Les cours s’enchaînent, les lectures s’empilent, et les pratiques juridiques exigent du sérieux.

Sans une bonne méthode, le décrochage peut survenir dès les premières semaines. Rester organisé et appliqué repose sur trois piliers : structuration, méthode et régularité.

La quantité d’heures de cours est souvent plus élevée qu’en licence. Droit constitutionnel, droit civil, histoire du droit, procédure penche… Toutes ces matières requièrent une attention constante.

Les étudiants doivent intégrer des notions techniques, maîtriser un vocabulaire juridique précis et être capables de restituer des arrêts de jurisprudence. Le rythme est soutenu. La seule option pour suivre : prendre des repères dès le début et ne jamais relâcher l’effort.

Le travail personnel ne se limite pas à la prise de notes. Il implique de relire, d’annoter, de reformuler chaque cours. Ces actions demandent quinze à trente minutes par discipline chaque jour.

Ce rythme permet d’ancrer les acquis, d’éliminer les zones d’ombre et de préparer efficacement les TD et les partiels. Cette routine rapide et régulière transforme le droit en matière vivante et maîtrisée, plutôt qu’en simple récitation abstraite.

Un retard, c’est vite arrivé. Un voyage, une maladie, un manque de motivation : il suffit d’une semaine pour accumuler du retard. Les notions s’enchaînent, et un retard prend de l’ampleur.

À ce stade, rattraper devient stressant et fastidieux. Le décrochage est à portée. Mieux vaut prévenir en planifiant, en révisant régulièrement et en s’appuyant sur des outils adaptés, comme les fiches synthétiques ou les tableaux comparatifs.

Structurer son organisation permet de traverser l’année sans se perdre. Voici quelques étapes clés.

Première étape : planifier sa semaine. Définir des créneaux de travail fixes pour chaque matière. La régularité évite l’accumulation.

Deuxième étape : utiliser un agenda ou une application pour noter les TD, les lectures et les devoirs à rendre. Mieux vaut tout consigner que compter sur sa mémoire.

Troisième étape : réviser activement. Les fiches de synthèse, les schémas et les QCM aident à s’approprier les notions de droit, jurisprudence ou procédure.

Ces pratiques transforment l’abondance de contenu en un parcours maîtrisé.

Il existe des outils et des aides pour accompagner le rythme. Les tutorats universitaires offrent des séances de révision guidées. Les plateformes en ligne comme Jurisguide ou Dalloz Étudiant proposent des contenus complémentaires.

Pour ne jamais se sentir isolé, il est recommandé d’intégrer un groupe de travail. Ensemble, les étudiants échangent, se challengent, progressent plus vite.

ESAM PARIS - École de Management, de Finance et de Droit